七五三とは ― 神様に感謝を伝える日

七五三は、3歳・5歳・7歳の節目を迎えた子どもの成長を祝い、これまでの無事に感謝し、今後の健康と幸せを祈る日本の伝統行事です。

古くは平安時代の宮中行事に由来し、江戸時代には武家社会を中心に広まり、やがて庶民にも定着しました。現在では11月15日を中心に、家族で神社へ参拝し、写真撮影や会食を通して成長を祝う日となっています。

ただし、七五三は「神様に感謝を伝える神事」でもあるため、神社での正しいマナーを知っておくことが大切です。

参拝の前に ― 心構えと準備

七五三の参拝では、まず「お祝いにふさわしい心構え」で臨むことが基本です。

単なる記念撮影の場ではなく、「子どもの命と成長を神様に感謝する儀式」として考えると、自然と立ち居振る舞いも丁寧になります。

また、当日は慌てないように、以下の準備を整えておきましょう。

- 祈祷の予約: 神社によっては事前予約が必要。希望日時を早めに確認。

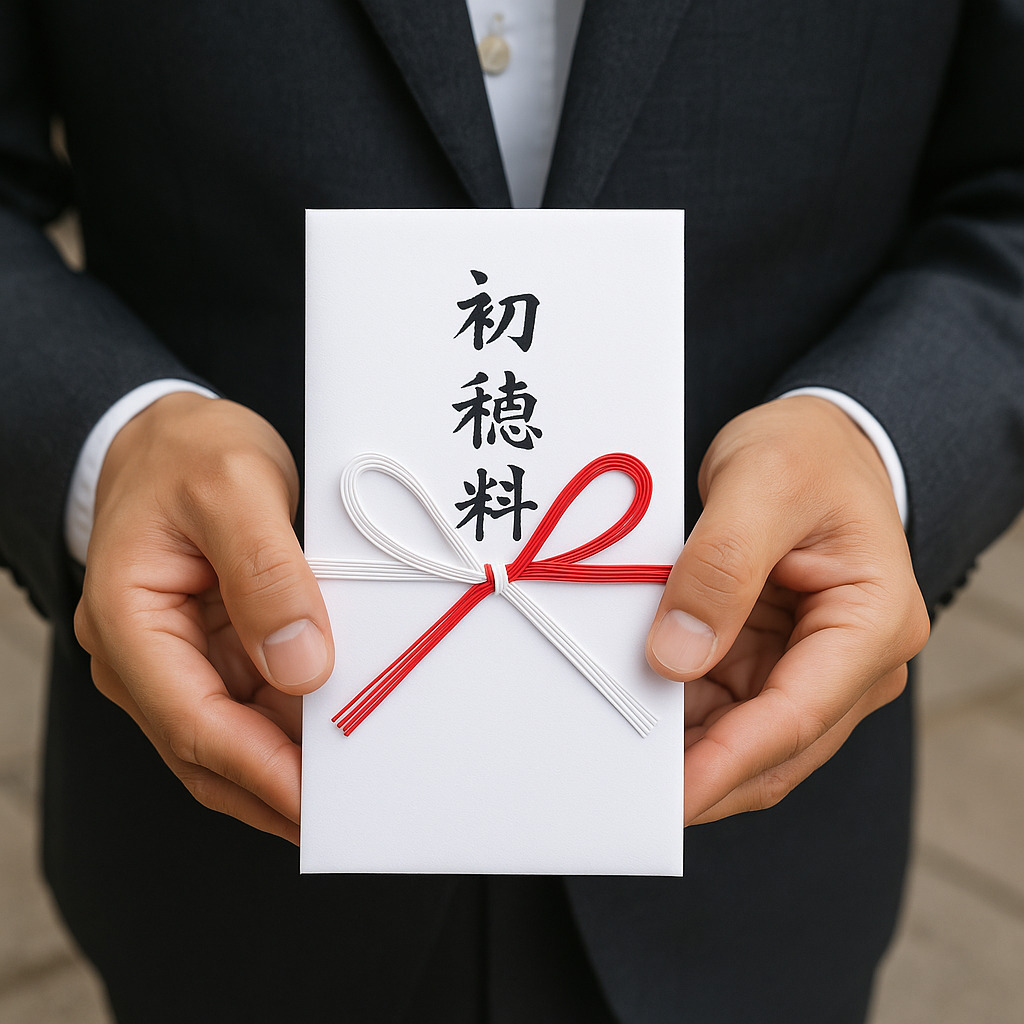

- 初穂料の準備: ご祈祷の謝礼。新札をのし袋(表書き「初穂料」)に包むのが基本。

- 時間の余裕: 着付けや移動に時間がかかるため、1〜2時間前行動を心がける。

- 撮影マナー: 境内での撮影可否を神社に確認。祈祷中の撮影は禁止が一般的。

服装のマナー ― 清楚で上品に

七五三の服装は「華美すぎず、清潔で神前にふさわしい装い」が理想です。

主役である子どもが引き立つよう、家族も落ち着いたトーンでまとめるのがポイントです。

- 子ども: 女の子は着物や被布、男の子は羽織袴が定番。洋装でもフォーマルなら可。

- 母親: 訪問着・色無地・ワンピースなど。淡い色合いで上品に。

- 父親: ダークスーツまたは略礼服。派手な柄ネクタイは避ける。

- 祖父母: 孫が主役。控えめで清楚な服装を心がける。

和装を選ぶ場合は、神社の格式や地域の慣習に合わせるとより美しく調和します。

神社での参拝マナー ― 基本の流れ

神社では「心と身を清め、感謝を伝える」という意識を大切にしましょう。参拝の手順には正式な順序があります。

① 鳥居の前で一礼

鳥居は「神域への入り口」です。くぐる前に一礼し、帽子を取ります。中央は神様の通り道とされるため、少し端を歩くのが礼儀です。

② 手水舎で清める

参拝前に手と口を清めます。次の手順で行いましょう:

1. 右手で柄杓を持ち、左手を洗う。

2. 左手に柄杓を持ち替え、右手を洗う。

3. 再び右手に持ち替え、左手で水を受けて口をすすぐ。

4. 柄杓の柄を立てて残りの水で洗い流す。

最後に軽く会釈をしてから、境内に進みます。

③ 本殿へのお参り ― 二礼二拍手一礼

拝殿前では賽銭箱にお賽銭を入れ、次の順にお参りします。

- 2回深くお辞儀(礼)

- 2回拍手(かしわで)

- 心を込めて祈り

- 最後に1回深くお辞儀

祈りの内容は「お願い」よりも「感謝」を中心に。「これまで無事に成長できました。ありがとうございます」と感謝を伝えるのが七五三の本来の意義です。

④ ご祈祷を受ける場合

祈祷を申し込んでいる場合は、受付で名前と初穂料を渡します。

待合所で案内を受けたら静かに待機し、神職が呼び上げる「祝詞(のりと)」に合わせて姿勢を正しましょう。

祈祷中は帽子・コートを脱ぎ、撮影や私語は控えるのが礼儀です。終了後には「ありがとうございました」と小声でお礼を述べ、退出します。

子どもと一緒の参拝で気をつけたいポイント

- 境内では走らせない: 石畳や階段が多く、転倒防止のためも注意。

- 飲食は指定場所のみ: 境内での飲食は禁止されている神社も多い。

- 写真撮影は節度を: 鳥居や拝殿の真正面で長時間占有しない。

- 授与品の扱い: 千歳飴やお守りは神様からの贈り物。粗末に扱わない。

また、子どもが疲れやすい年齢なので、無理をさせず、途中で休憩を入れることも大切です。七五三の目的は「楽しく、感謝を伝える」ことにあります。

参拝のあと ― 感謝の気持ちを形に

参拝を終えたら、神社の境内を少し歩き、自然や建物を静かに眺めてみましょう。

日本の神社では「去り際の一礼」も大切です。鳥居を出る際にもう一度立ち止まり、神様に感謝の気持ちを込めて軽く頭を下げましょう。

この仕草ひとつで、子どもにも「感謝を形で伝える大切さ」を教える良い機会になります。

初穂料の目安と作法

ご祈祷料(初穂料)は神社によって異なりますが、一般的には5,000円〜10,000円ほどが目安です。

のし袋には紅白蝶結びを用い、表書きは「初穂料」または「玉串料」とし、子どもの名前を下段に記入します。

祈祷を終えたあとのお礼やお土産を求める必要はありません。神様への感謝の気持ちを丁寧に伝えることが、何よりの礼儀です。

七五三参拝を通じて学ぶ「礼の文化」

七五三は、単なるお祝いではなく「礼」を学ぶ行事でもあります。

神前での一礼、言葉遣い、身のこなし――それらはすべて日本文化の根底にある「敬意」を体験的に学ぶ機会です。

親が率先して姿勢を正すことで、子どもも自然と礼儀の大切さを感じ取ります。

この行事を通して育まれるのは、単なる信仰心ではなく「人と自然、命への感謝」という普遍的な心の姿勢なのです。

まとめ ― 心を込めて感謝する一日

七五三の参拝は、家族の節目を神様に報告し、これからの幸福を祈る大切な時間です。

正しい作法やマナーを守ることで、形式を超えた「感謝の心」がより深く伝わります。

子どもが大きくなったとき、「あの日、家族で神社にお参りしたね」と思い出せるように――礼儀と笑顔を大切に、心に残る一日を過ごしましょう。