冬至は「太陽の再生日」

冬至は、一年のうちで最も昼が短く、夜が長い日です。

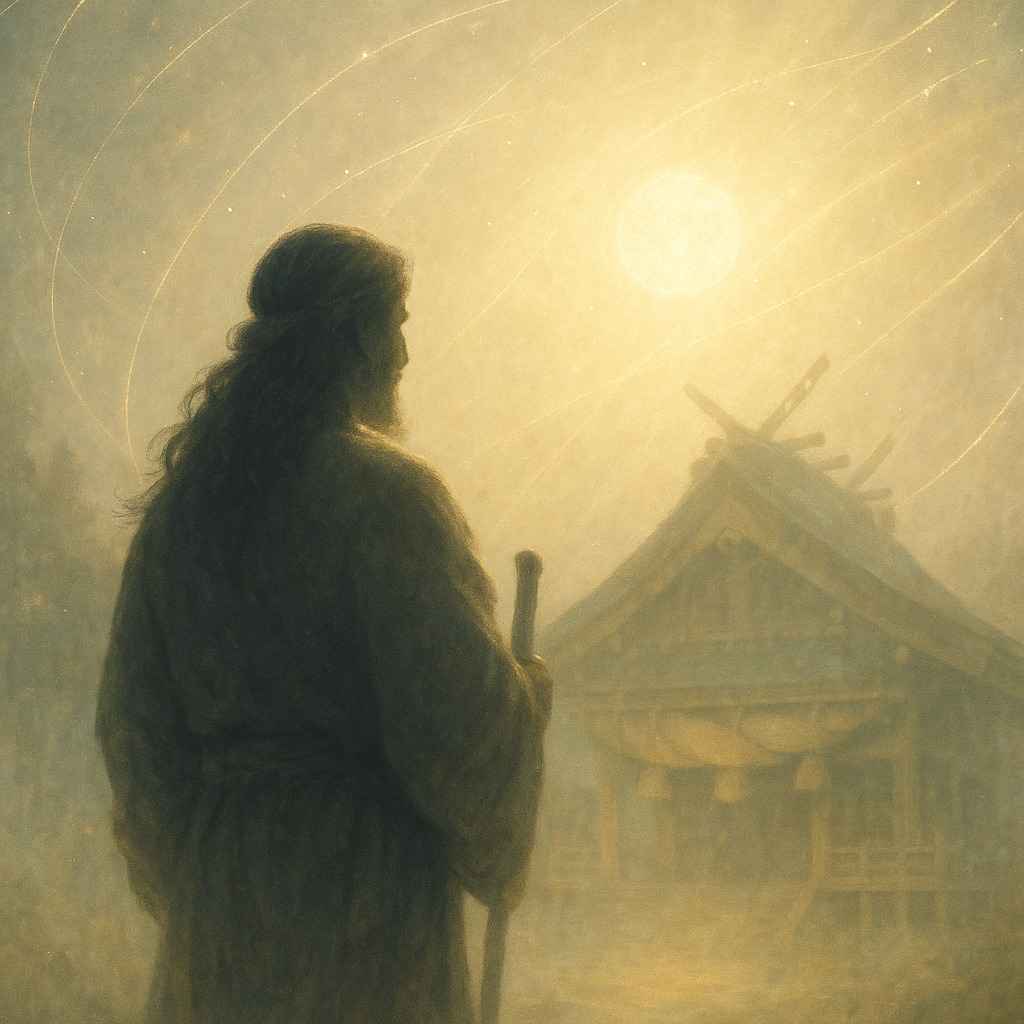

古代の人々にとって、それは「太陽の力が弱まり、命の光が消えかける瞬間」を意味していました。

しかし同時に、翌日から再び日が長くなるこの日を、「太陽がよみがえる日」として祝う文化が生まれました。

つまり、冬至とは“再生”を象徴する特別な節目。

太陽信仰を中心に据えた日本の神話や祭祀にも、この思想が深く根づいています。

現代では“ゆず湯”や“かぼちゃ”の風習として知られますが、

その源流には、古代の人々が太陽の復活を祈った神事の記憶が息づいているのです。

太陽信仰と天照大神(あまてらすおおみかみ)

日本神話における太陽神・天照大神(あまてらすおおみかみ)は、

光と生命を司る存在として古くから崇拝されてきました。

『古事記』や『日本書紀』に登場する「天岩戸(あまのいわと)」の神話では、

天照大神が岩戸に隠れて世界が暗闇に包まれ、神々の祈りによって再び姿を現します。

これはまさに、冬至の「闇の極まりから光が戻る」自然現象と重なります。

神話の中に、太陽の周期を象徴する自然観が織り込まれていたのです。

伊勢神宮が太陽の昇る東方を正面に構えるのも、

太陽神への祈りが日本文化の中心にあったことの証。

冬至の朝には、太陽の光が特定の社殿の間を正確に通るよう設計された神社もあり、

古代人が天体の運行を信仰と結びつけていたことがわかります。

冬至の神事と祈りの形

冬至の時期には、全国の神社や地域でさまざまな神事が行われてきました。

特に有名なのが、太陽の再生を祝う「日の祭り」や「冬至祭」。

古代では、人々が夜通し火を焚き、太陽が再び昇る瞬間を祈りとともに迎えたといわれます。

これは太陽への感謝と、再び訪れる春への希望を表す儀式でした。

火は太陽の象徴であり、炎を絶やさないことは「生命をつなぐこと」と同義でした。

また、一部の地域では冬至の朝に井戸水を汲み、「若水」として神棚に供える風習もありました。

冷たい水には生命を呼び覚ます力があるとされ、

その水で顔を洗うと「若返る」と信じられてきたのです。

このように、冬至の神事は“再生”“清め”“感謝”の三つの意味を持っていました。

陰陽思想と光の循環

冬至を理解する上で欠かせないのが陰陽思想です。

冬至は「陰が極まり、陽に転ずる」日とされ、

“陰(夜・静・寒)”の力が最も強まった後、“陽(昼・動・暖)”が生まれ始めます。

この思想は、ただの天文学的な現象ではなく、

人の心や社会の循環にも通じる「再生の哲学」として受け入れられてきました。

日本人は冬至を「光が戻る吉兆の日」と捉え、

家族の健康や国家の安泰を祈る日として大切にしたのです。

つまり、冬至の祈りは「自然の循環に人の生を重ねる」行為。

それは自然と共に生きるという日本文化の根本を象徴しています。

太陽信仰の遺構と日本各地の冬至祭

古代の遺跡や神社には、冬至の太陽を意識した建築が数多く見られます。

奈良県の飛鳥地方にある「石舞台古墳」や「都塚古墳」は、冬至の日の出・日没と方位が一致しているといわれ、

太陽の動きを測る“暦の装置”の役割を持っていた可能性があります。

また、長野県の「戸隠神社」や宮崎県の「高千穂」など、天照大神の神話とゆかりの深い地でも、

冬至の太陽が山の間から昇る光景が今も特別に崇められています。

現代でも、一部の神社では冬至の日に「太陽祭」や「光の祈り」が行われ、

多くの参拝者が一年の感謝と新しい光の訪れを祈ります。

人々が太陽を見つめ、心を合わせるその姿は、古代の信仰の名残でもあり、

時代を越えて続く“光への祈り”の証なのです。

現代に生きる冬至の精神

現代では、冬至の神事を直接体験する機会は少なくなりました。

しかし、私たちがゆず湯に入り、ろうそくを灯し、温かい食事を囲む行為の中にも、

太陽信仰の名残が息づいています。

「自然とともに生きる」「光を迎える」「心を清める」――

それらは形を変えて、今も私たちの暮らしの中に生き続けているのです。

冬至は、一年の中で最も暗い日であると同時に、光が生まれ始める日。

だからこそ、心を鎮めて内省し、新しい年への希望を見つめ直す節目にふさわしいのです。

古代の祈りは、現代においても「生きる力」を時を超えて思い出させてくれる大事な教えといえるでしょう。

まとめ:太陽とともに再び歩き出す日

冬至の太陽信仰は、人々が“光と共に生きる”ことを選んだ証。

太陽の復活は、自然だけでなく、私たちの心の再生も意味しています。

最も長い夜を越え、再び昇る朝日を迎える――

その瞬間にこそ、「生きている喜び」や「明日への希望」が宿るのです。

冬至は、古代から続く“光と命の祭り”。

そしてそれは今も、静かに私たちの暮らしの中で輝き続けています。