年賀状は“心の贈り物”|一葉に託す新春の祈り

新しい年の朝、澄み渡る空気の中で郵便受けを覗くとき、私たちはそこに届いた一束の年賀状に、送り手の「温かな眼差し」を感じ取ります。年賀状を送るという行為は、単なる季節のルーティンや形式的な手続きではありません。それは、一年の始まりという神聖な節目に際し、日頃の感謝を形にし、相手の多幸を祈るという、日本独自の「心の贈り物」なのです。

瞬時に言葉が飛び交う現代において、わざわざ「はがき」という質量のある媒体を選び、切手を貼り、届くまでの時間を待つ。この一連のプロセスそのものが、相手に対する最大の敬意となります。短い言葉の端々に、相手の健康を願い、再会を待ち望む日本人の優しさが宿っているのです。

メールやSNSが主流となった今だからこそ、年賀状には他にはない「人の温度」があります。筆跡の震え、紙の手触り、選ばれた絵柄――そのすべてが、送り手の呼吸を静かに伝え、受け取る側の心に深い安堵をもたらしてくれます。

年賀状に見る日本人の礼節と美意識|和の精神の体現

日本では古来より、季節の移ろい(二十四節気)や年の節目に挨拶を交わすことを、人間関係を清める重要な行事として重んじてきました。年賀状はその伝統を現代に受け継ぐ、「礼節」の象徴といえる存在です。

新年の挨拶を通じて、旧年中の恩恵に感謝し、改めて敬意を表す。これは、言葉をもって相手を尊重し、社会の調和を保つという日本人特有の倫理的行為です。たとえ物理的に会う機会が少なくなっても、年に一度のこの交流を欠かさない「律義さ」と「丁寧さ」こそが、古来から続く日本の美しい人間関係のあり方を物語っています。

自分を律し、相手を敬う。この「礼」の精神が、一葉のはがきという小さな宇宙に凝縮されているのです。

思いやりを言葉に託す「言霊」の文化

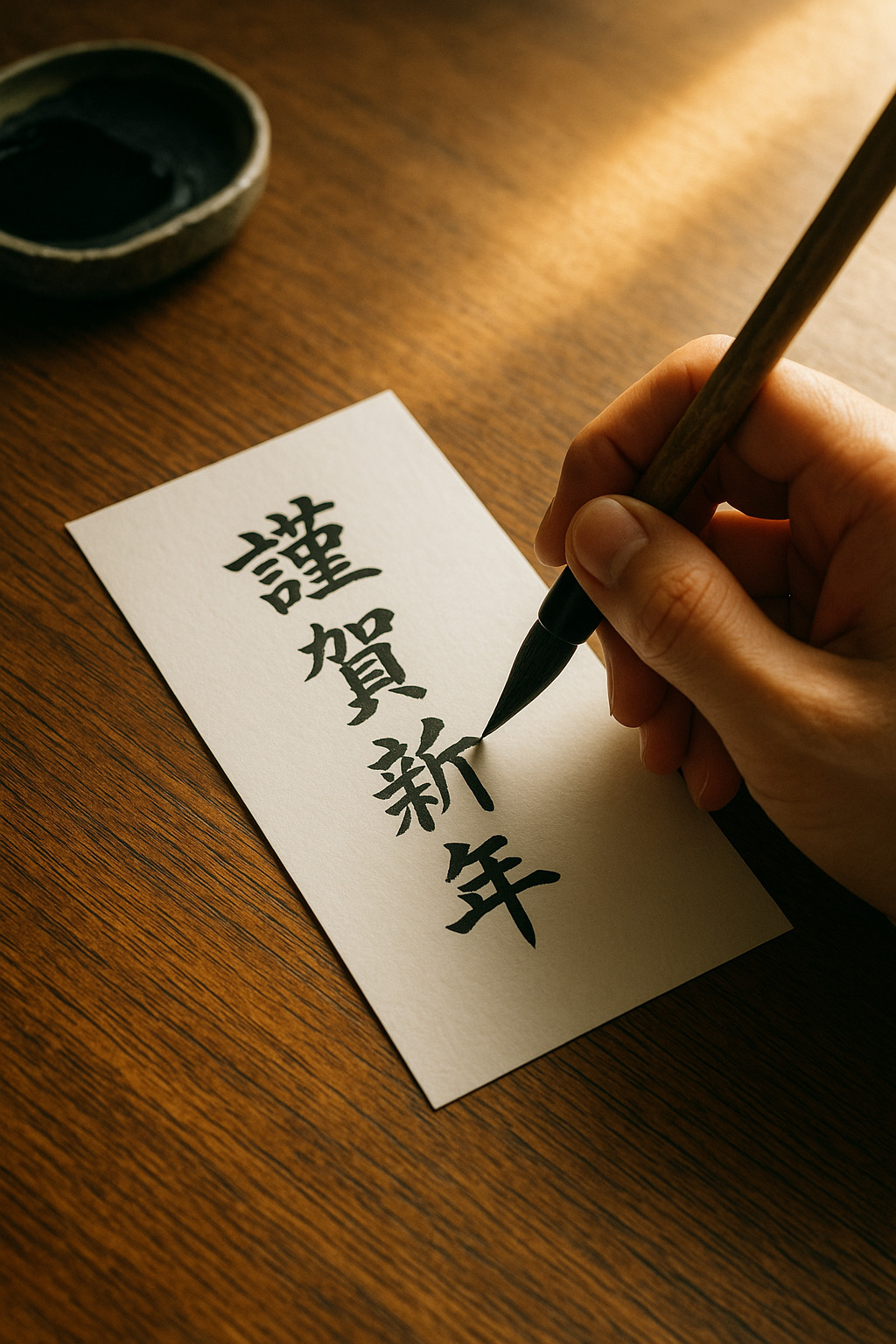

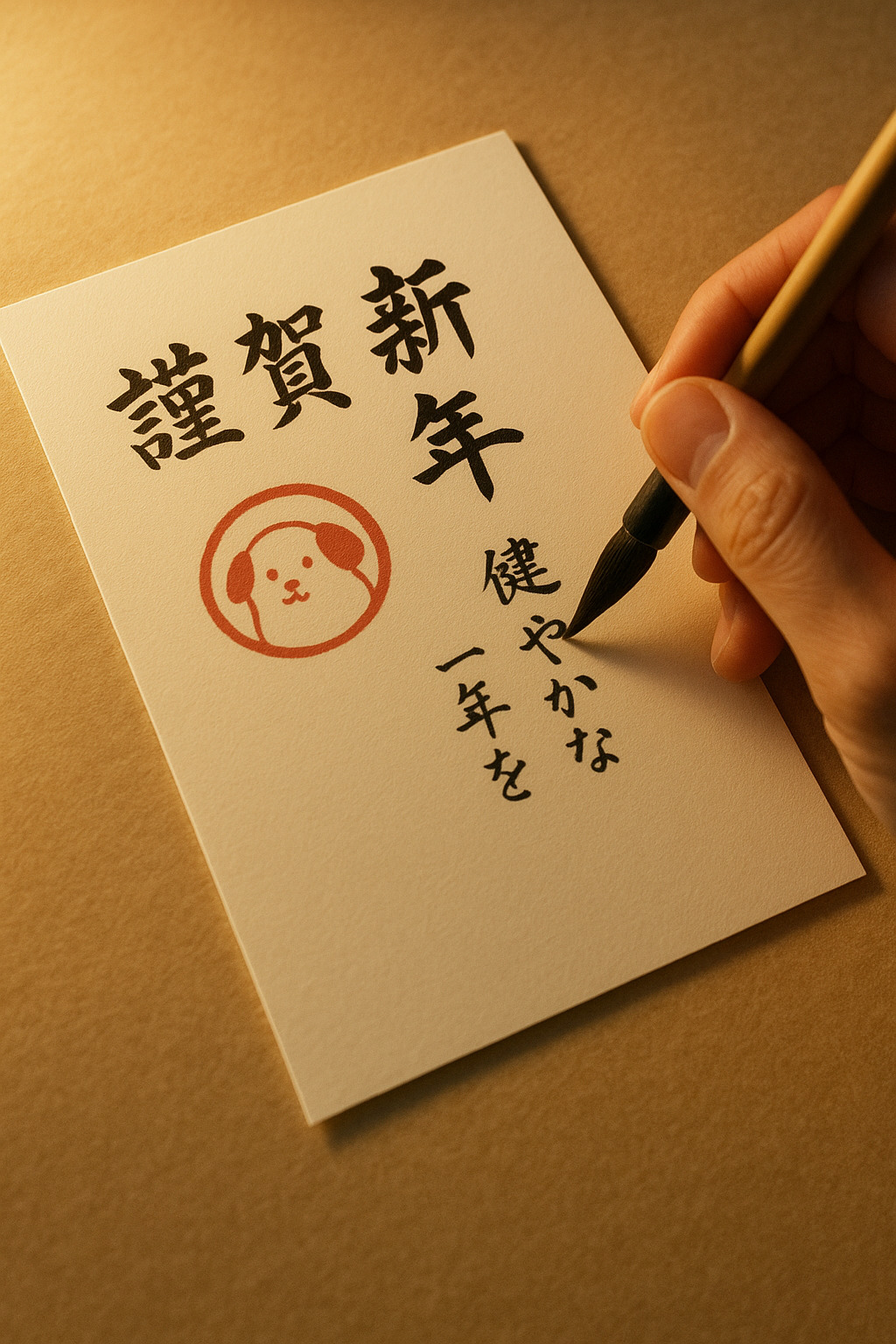

日本語には、発した言葉の一つひとつに霊的な力が宿り、それが現実に影響を与えるという「言霊(ことだま)」の信仰があります。年賀状に綴られる「謹賀新年」や「健やかな一年を」という言葉は、まさにその言霊の具現化に他なりません。

美しい言葉を選び、相手の幸福を真摯に願うことは、いわば「言葉で祈る」文化です。一画一画を丁寧に運ぶ筆遣いには、書き手の真心が乗り移り、受け取った人の一年に良き運気をもたらすお守りのような役割を果たします。

年賀状を書くとき、多くの人が「今のこの人に、どのような言葉をかけるのが最もふさわしいか」と熟考することでしょう。その迷いや推敲の時間こそが、相手を誰よりも大切に思っている「心の証」なのです。

年賀状がつなぐ、時を超えた「絆」の糸

年賀状の最大の魅力は、日常の忙しさにかまけて疎遠になりがちな人々とも、「細く、しかし強固な絆」をつなぎ続けられる点にあります。

学生時代の友人、かつて志を共にした同僚、遠く離れた故郷の親戚。「今年も元気にしているよ」という、たった一行のメッセージが、物理的な距離や時間の壁を軽々と越え、心を瞬時に通わせます。互いの人生が異なる道を歩んでいても、一年に一度、年賀状という交差点で再会する。この継続的な繋がりの確認こそが、日本的な「縁(えにし)」の守り方なのです。

特に年配の方々にとって、年賀状は大切な「生存の知らせ」としての役割も担っています。相手の変わらぬ筆跡を見るだけで安堵し、また自らも「おかげさまで元気です」と伝える。一枚のはがきが、孤独を和らげ、社会との繋がりを温かく結び直す力を、今も静かに持ち続けています。

デザインに宿る“吉祥への願い”とおもてなし

年賀状の意匠や色彩にも、日本的な思いやりの形が表れています。

例えば、その年の干支を描くことは、神獣を招き入れて一年の守護を願う意味があります。また、松竹梅や鶴亀などの伝統的な吉祥文様には、「不屈の精神」「清廉さ」「長寿と繁栄」といった、相手の人生を祝福するメッセージが込められています。

さらに、送る相手によってデザインを使い分けることも、重要な「おもてなし」の一つです。目上の方には品格漂う落ち着いた構図を、親しい友人には笑顔を誘うモダンな絵柄を、ビジネスの相手には信頼を感じさせる知的な構成を。相手の好みや立場を想像しながらデザインを選ぶ、そのプロセスそのものが、相手を敬う「礼」の現れなのです。

手書きの「ひとこと」が伝える、魂のぬくもり

印刷技術が飛躍的に向上した現代でも、年賀状の価値を最終的に決めるのは、余白に添えられた「手書きのひとこと」です。

「どうぞお体を大切に」「また一緒に語らえる日を楽しみにしています」といった短い添え書きであっても、そこにはデジタル文字には決して宿らない「魂の揺らぎ」があります。筆圧の強弱や文字の傾きには、その時の感情や体温がにじみ、受け取った人は「手のぬくもり」を直接感じ取ることができます。

効率を追求する社会だからこそ、あえて不器用でも自らの手で言葉を記す。この「手書き文化」こそが、相手を大切にするという日本の美意識を最も純粋に表現する形なのです。

年賀状が教えてくれる“静かなる熟考の時間”

年賀状を準備する時間は、単なる事務作業ではなく、自分と関わりのある人々の顔を一つひとつ思い浮かべる「内省の時間」でもあります。

宛名を書きながら、「あの時は大変だったけれど、助けられたな」「昨年はお世話になったな」と心を巡らせる。この静寂の中で相手を想う時間こそが、年賀状文化の本質なのです。現代人が失いかけている「間(ま)」の美学や、他者を想う余裕。年賀状は、私たちが本来持っているはずの「思いやりのリズム」を、一年に一度だけ取り戻させてくれる貴重な機会といえるでしょう。

まとめ:年賀状は“人を想う文化遺産”

年賀状は、単なる年始の慣習を超えた、日本人にとっての「心のインフラ」です。一葉のはがきに込められる言葉は短くとも、そこには「あなたの幸福を願っています」という普遍的な愛と敬意が確かに封じ込められています。

礼節と優しさに支えられた日本人の挨拶文化――。それは時代が移り変わっても色褪せることのない、私たちの誇るべき文化遺産です。新しい年の始まりに、誰かの顔を思い浮かべながら丁寧に筆をとる。その行為そのものが、殺伐としがちな現代を照らす「思いやりの灯火」となるのです。