冬至は“心と身体を整える日”

冬至(とうじ)は、一年で最も昼が短く、夜が長い日。

古代から「陰が極まり、陽が生まれる日」とされ、新しいエネルギーが生まれる節目として大切にされてきました。

現代の私たちにとっても、冬至は“心と身体をリセットする日”。

忙しい年の瀬に、ゆず湯に浸かり、ろうそくの灯を眺めながら、自分を整える時間を持つことが、

次の季節へのエネルギーを育てるきっかけになります。

冬至は単なる暦の行事ではなく、心を静め、自然のリズムに戻るための“和のマインドフルネス”ともいえる日なのです。

ゆず湯で清める、冬の癒しの儀式

冬至の定番といえばゆず湯。

柚子の香りは、体を温めるだけでなく、心を穏やかに整える力があります。

丸ごとの柚子を湯船に浮かべると、香りが立ち上り、まるで自然の中に包まれるような安らぎを感じられます。

ビタミンCやクエン酸による美肌効果、血行促進などの効能も知られており、

一年の疲れを癒し、心身を清める“自然の湯治”として親しまれてきました。

柚子を切ってネットに入れると香りが広がりやすくなります。

また、湯気とともに立ち上る香りには、抗菌・リラックス作用があり、

冬の夜にぴったりのセルフケア。

お風呂の照明を落としてろうそくの光を添えれば、

静けさの中で自分と向き合う癒しの時間が生まれます。

|

|

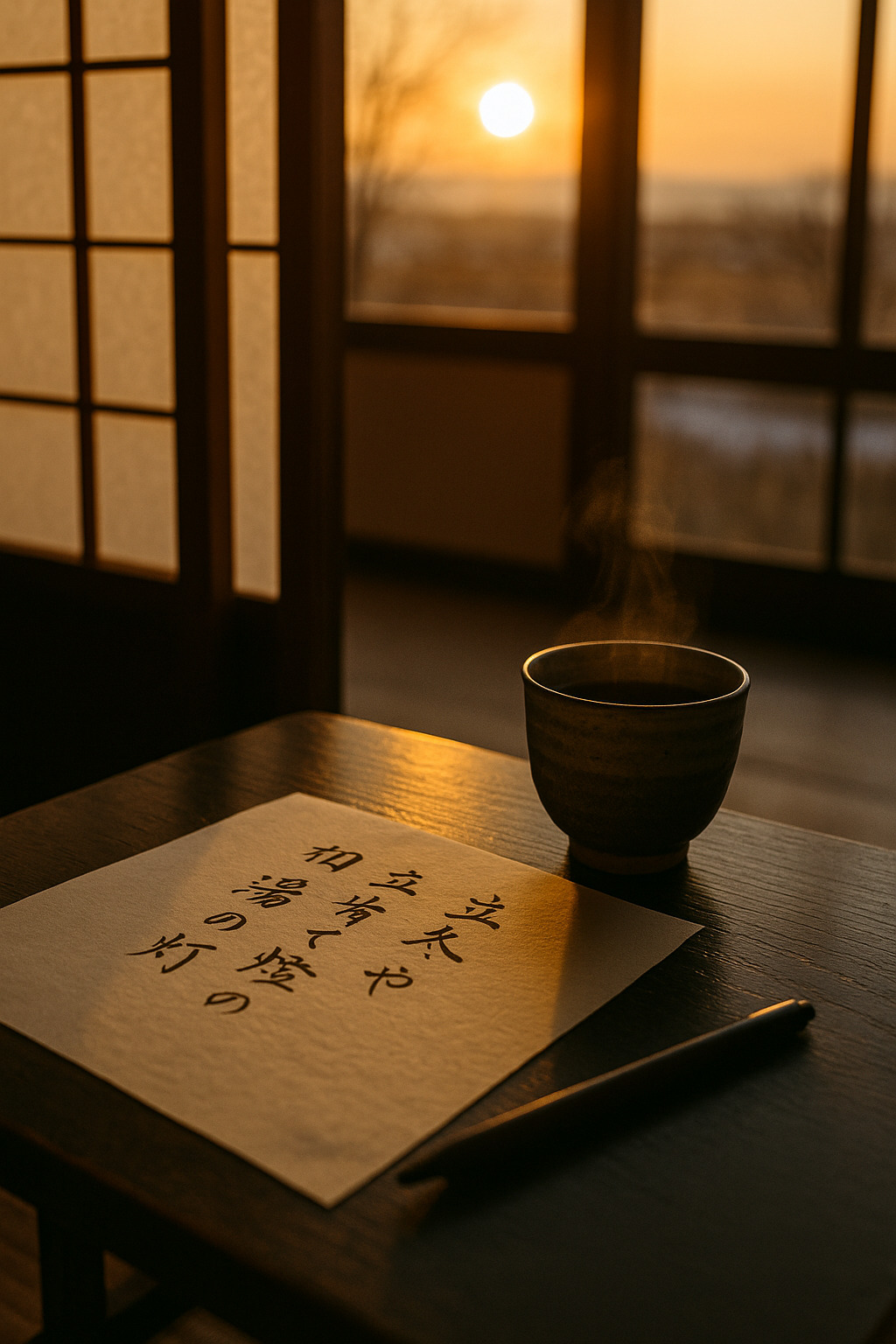

灯りの演出で“陽”を迎える

冬至は「太陽の再生」を象徴する日でもあります。

そのため、火や灯りを使って陽の力を呼び込む風習が各地に残っています。

現代の暮らしでは、部屋を少し暗くして、ランプやキャンドルの灯りをともすだけでも、

心が穏やかに温まります。

オレンジや金色の光は、太陽を象徴する色。

その柔らかな輝きが、無意識のうちに前向きな気持ちを引き出してくれるのです。

また、冬至の夜に照明を少し暗くし、温かいお茶やスープを手に静かに過ごすこともおすすめ。

光を“感じる”ことで、自然のリズムを心で味わう――

それが現代版の「太陽信仰」ともいえる過ごし方です。

旬の味でエネルギーを取り戻す

冬至に欠かせない食べ物といえば、かぼちゃや小豆。

古来、人々はこの日を「陽の気を取り戻す日」として、

体を温める食材を取り入れることで運気を高めようとしてきました。

かぼちゃの黄色は太陽の象徴、赤い小豆は邪気を祓う色。

それらを煮合わせたいとこ煮や小豆かぼちゃは、

冬至の縁起食として今も多くの家庭に受け継がれています。

体の中から陽のエネルギーを補うことで、冷えを防ぎ、免疫力を高める。

冬至の食は、単なる行事食ではなく、“食べる祈り”でもあるのです。

静寂と向き合う「冬至の夜」

冬至の夜は、一年の中でも最も長い夜。

だからこそ、静けさを味わい、自分と向き合う時間に適しています。

スマートフォンやテレビを少し離れ、湯上がりにお茶を飲みながら、

この一年を振り返る――そんな穏やかな時間が心を整えます。

書き出しノートや日記に「感謝」や「目標」を記すのもおすすめです。

心の中を整理し、不要なものを手放して新しい光を迎える。

それが冬至の本来の意味でもある“再生”につながります。

冬至をきっかけに「自然と調和する暮らし」へ

現代社会では、人工の光や忙しさに追われ、

季節のリズムを忘れがちです。

しかし、冬至のような節目を意識することで、

人間が自然と調和して存在すること思い出せます。

早寝早起き、旬の食材を味わい、静かな夜を楽しむ――

それだけでも、心身のバランスが整っていくのです。

「太陽と共に生きる」という感覚を取り戻すことは、

現代人にとって最もシンプルで効果的なセルフケアといえるでしょう。

まとめ:冬至は“光を迎える準備の日”

冬至は、一年の終わりと始まりをつなぐ静かな節目。

ゆず湯に入り、灯りをともして、太陽の再生を感じる――

その小さな行為の中に、古代から受け継がれた祈りが宿っています。

光を待つ夜は、闇を恐れる時間ではなく、希望を育てる時間。

今年の冬至は、心と身体を整え、

新しい季節を穏やかに迎えるための“和のリセットデー”として過ごしてみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1956c2.6068ac12.4e1956c3.814867fa/?me_id=1260192&item_id=10001022&pc=https%3A%2F%2Faffiliate.rakuten.co.jp%2Fimg%2Fdefault_image.gif)