初釜に招かれたら?まず知っておきたい基本の心得

初釜(はつがま)は、茶道における一年の始まりを祝う特別な茶会です。

「作法が難しそう」「失礼があったらどうしよう」と不安に感じる方も多いかもしれませんが、

最も大切なのは形式の正確さよりも、敬意と感謝の気持ち。

この記事では、初釜が初めての方でも安心して臨めるよう、服装・持ち物・振る舞いの基本をわかりやすく解説します。

1. 服装の基本マナー|清潔感と控えめな上品さを大切に

初釜の服装は、華やかさよりも落ち着きと清潔感が重視されます。

茶道の精神である「和敬清寂(わけいせいじゃく)」にふさわしく、

主張しすぎない装いを心がけましょう。

- 女性:無地や淡い色合いの着物(訪問着・付け下げなど)

- 洋装の場合:シンプルなワンピースやジャケットスタイル

- 男性:礼服、もしくは落ち着いた色味のダークスーツ

香水や大ぶりのアクセサリーは控え、

「静けさの中にある美しさ」を意識することが、茶席では好まれます。

2. 初釜の持ち物リスト|最低限そろえたい基本の品

初釜では、招かれた客としての心構えを示すために、いくつかの持ち物を準備します。

どれも高価なものである必要はなく、丁寧に扱う気持ちが何より大切です。

- 懐紙: 和菓子をいただく際に使用。白無地が基本。

- 菓子切り: 主菓子をいただくための小さな刃物。

- 扇子: 挨拶の際に膝前へ置く礼の道具(広げません)。

- 袱紗ばさみ: 懐紙・菓子切り・扇子をまとめる入れ物。

- 白いハンカチ: 手元を清潔に保つため。

これらを揃えることで、自然と茶の湯に向き合う姿勢が整います。

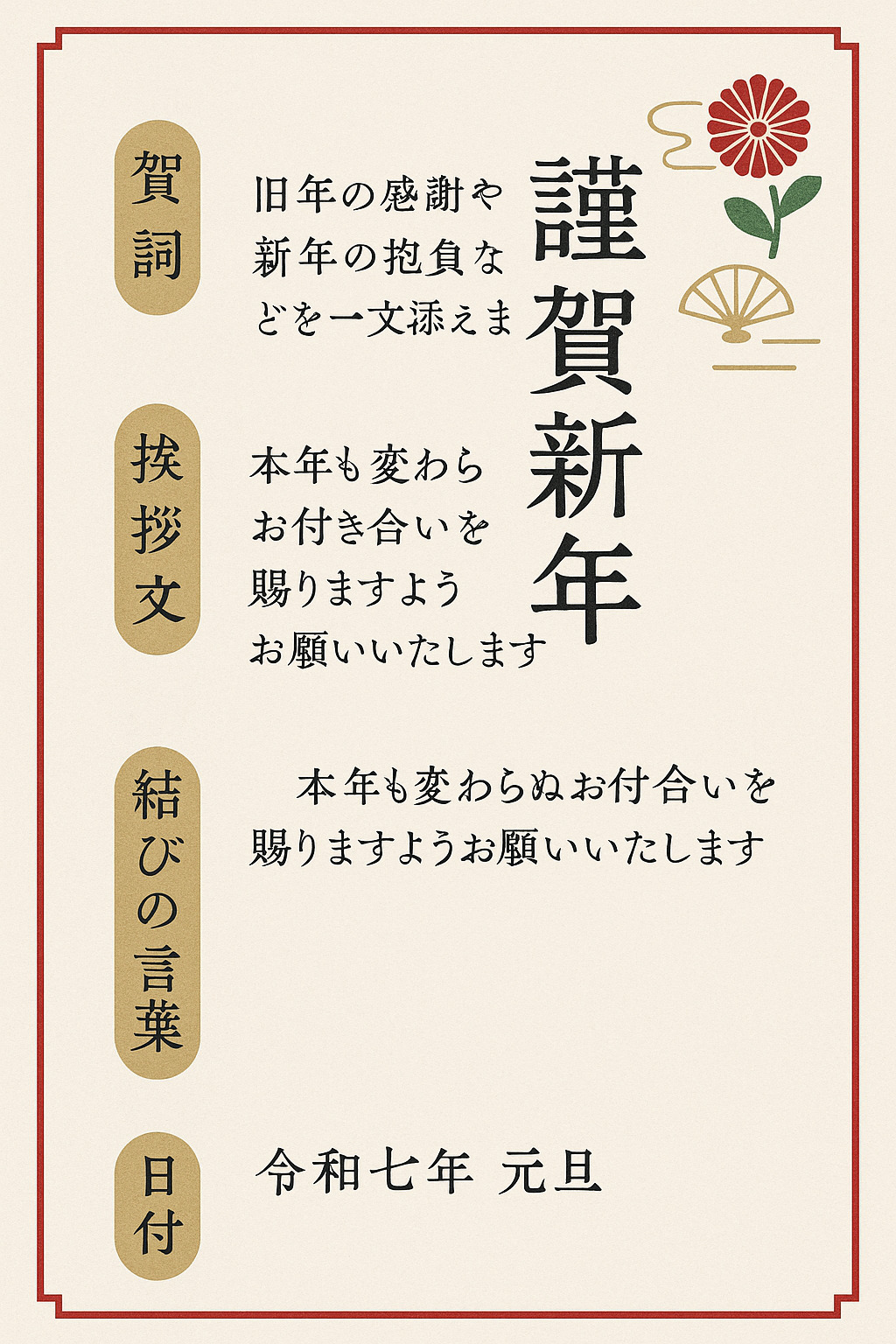

3. 初釜での挨拶と立ち居振る舞い

初釜は新年最初の茶会であり、挨拶には特別な意味があります。

玄関や待合では「おめでとうございます」「本年もよろしくお願いいたします」と一言添えましょう。

茶席に入ったら、亭主や同席の方へ静かに会釈をします。

お茶をいただく前には「お点前ちょうだいいたします」、

飲み終えた後には「結構なお点前でした」と感謝を伝えるのが基本です。

4. 茶席の流れと基本マナー

- 待合で身支度を整え、案内を受けて入席

- 床の間の掛け軸や花を拝見し、亭主の趣向を味わう

- 懐石や主菓子をいただく

- 濃茶、続いて薄茶をいただく

- 最後に感謝を述べ、静かに退席

一連の流れは作法の連続ではありますが、

本質は亭主のもてなしの心を受け取る時間として過ごすことにあります。

5. 初釜に供される主菓子とその意味

初釜でよく用いられる主菓子の代表が花びら餅です。

白い求肥に味噌あんとごぼうを包み、紅白の色合いで「長寿」「平穏」「新春の慶び」を表します。

ほかにも、椿・松・梅などを意匠にした生菓子が用いられ、

季節を目で味わうことも茶席の楽しみのひとつです。

6. 初釜を彩る道具と室礼

初釜では、茶室のしつらえにも新年らしい工夫が凝らされます。

金彩の棗、松竹梅の茶碗、鶴亀をかたどった香合など、

どの道具にも吉祥の意味が込められています。

掛け軸には「寿」「福」「和敬清寂」といった文字が選ばれ、

亭主の一年への祈りと覚悟が静かに示されます。

7. 初めて参加する方への安心アドバイス

- 分からないことは無理に動かず、周囲を見て合わせる

- 不安な点は事前に招待者や先生へ相談する

- 多少の緊張は自然なもの。笑顔と誠意を大切に

茶道で最も尊ばれるのは、完璧な所作ではなく

相手を思う心です。

その気持ちがあれば、初釜はきっと心に残る穏やかな時間となるでしょう。

まとめ|初釜は新年を整える“心の作法”

初釜は、茶を味わう場であると同時に、心を整え、新年を迎える儀式でもあります。

服装や持ち物、立ち居振る舞いはすべて、相手への敬意を形にしたもの。

その根底に流れるのは、感謝とおもてなしの精神です。

新しい年のはじまりに、静かな茶の湯の世界に身を置き、

自分自身の心とも向き合ってみてはいかがでしょうか。